幕末に尊王攘夷を訴えて京都まで進軍し、最後には福井県敦賀市で353人もの隊士が処刑された天狗党。

天狗党のふるさと水戸市にある天狗党関係の史跡を調べたところ、出てくるのは処刑場ばかり。

幕末に水戸藩で吹き荒れた天狗党を巡る一連の出来事がいかに凄惨なものであったかを物語っています。

今回は、天狗党隊士たちが福井県敦賀市で幕府に投降し処刑された後、水戸藩に残る天狗党関係者やその家族が処刑された地を巡ります。

渋井の土壇場

前回巡った「赤沼牢屋敷跡」から自転車をこぐこと約10分。

処刑場へと続く新川沿いの小道を進みました。

この先に大量の処刑が行われた場所があるとは信じられないほど、辺りはのんびりとした田園風景が広がっています。

しばらく進むと小さな公園が見えてきました。

現在きれいに整備されているこの公園こそが、約160年前、天狗党関係者が処刑された場所「渋井の土壇場」です。

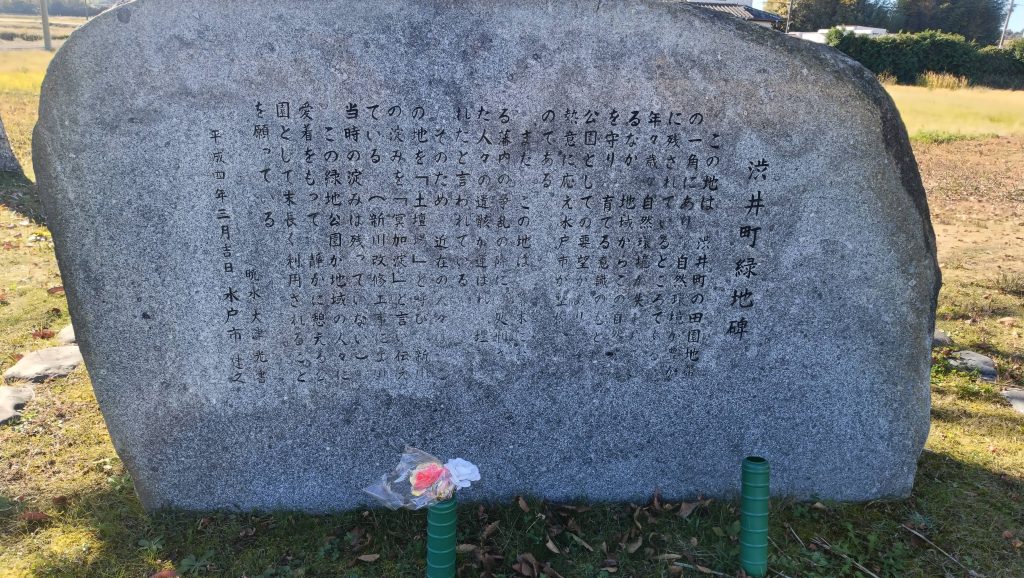

公園には石碑が建っており、この地で起こった処刑の説明があります。

石碑から天狗党に関係する部分を引用すると

また、この地は、幕末における藩内の争乱の際に処刑された人々の遺骸が運ばれて埋められたと言われている。

そのため、近在の人々はこの地を「土壇場」と呼び、新川の淀みを「冥加淀」と言い伝えている。(新川改修工事により当時の淀みは残っていない)

とあります。

「土壇場」という言葉をネットで調べると

首を切る刑場。転じて、物事が決定しようとする最後の瞬間・場面。

という意味のようです。

日常で使う「土壇場」という言葉にこのような恐ろしい意味があったとは思いもよりませんでした。

身近な日本語には、こういった昔の出来事が込められたものが少なくありません。

言葉も歴史そのもの。地名や方言、単語も由来を調べると思わぬ発見があります。

冥加淀

石碑には、新川改修工事の前までは「冥加淀」と呼ばれる淀みがあったことが記されていました。

この工事がいつ頃行われたのか、ネットを調べましたが見つけることができませんでした。

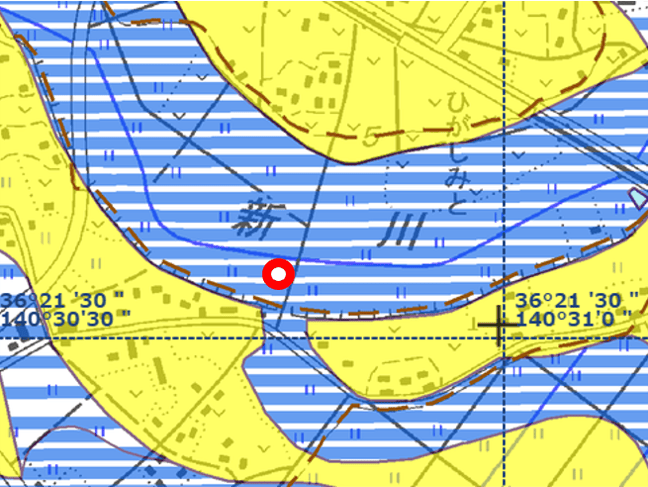

そこで、地理院地図を調べたところ下の図1のように、どうやらこの辺り一帯は那賀川につながる川だったことがわかりました。

(那賀川はこの地図の外、右側に流れる一級河川です)

下の青いボーダーが「旧河道」を示し、赤い丸が「渋井の土壇場」の場所です。

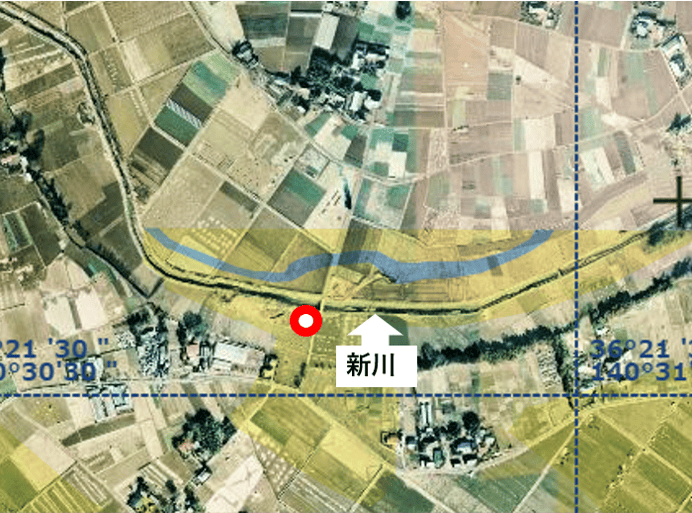

さらに、1970年代の航空写真に明治期の低湿地図を重ねてみると下の図2のようになりました。

現在の新川のやや上に青い線(河川)があります。

もう少し拡大してみました。(図3)

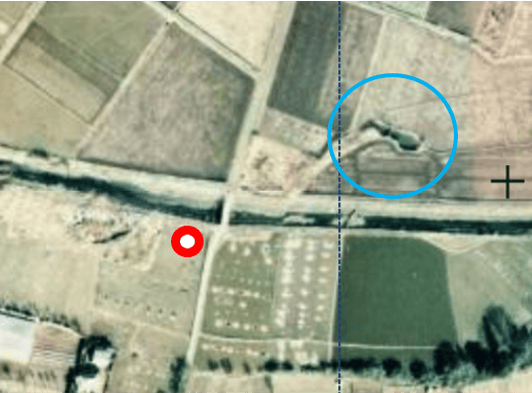

すると、赤丸で囲った「渋井の土壇場」の右上に沼のようなものが見えます。

ここが「冥加淀」だったのでしょうか。

Googleマップで現在の様子を確認すると、埋め立てられていて沼はありませんでした。(図4)

ここが「冥加淀」だったのかはわかりませんが、このあたりに沼があったのは確かなようです。

現在の「渋井の土壇場」

現在はきれいな公園になっている渋井の土壇場。

ここで大規模な処刑があったとは、とても思えないほど、のどかな風景が広がっています。

田園風景広がるこの地で約160年前、首を刎ねる音が響いていたのです。

石碑の前にはお花が供えられていました。

この公園のベンチでしばらくの間、当時を想像していました。

この間、人は一人も通りません。本当に静かな公園です。

無念のうちに命を落とした人々を偲び、石碑の前で静かに手を合わせました。

地獄橋

「渋井の土壇場」の目の前に1本の橋がかかっています。

この橋は「境橋」といい、かつては「地獄橋」と呼ばれていたそうです。

処刑場に向かう人が最後に通る橋、まさに「地獄橋」です。

合戦場付近には「血川」や「黒血川」など、恐ろしい名前が付いた地名を見つけることがありますが、この橋も私にとってその一つになりました。

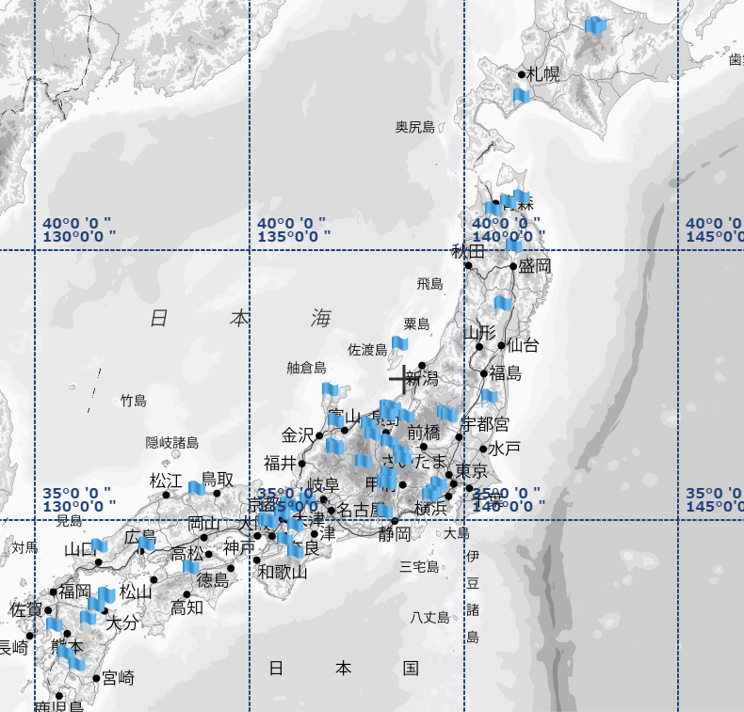

他にもこの「地獄」という名のつく地名はどれくらいあるのだろうかと思い、地理院地図で「地獄」と検索したところ、101件がヒットしました。(図5)

それぞれの「地獄」にはどんな意味があるのでしょうか。

吉沼磔刑場跡

地獄橋を渡るとすぐ右手に少し盛り上がった土地があります。

ここがかつて、水戸藩内の処刑場の一つであった「吉沼磔刑場跡」です。

当該地は現在、私有地であり、資材置き場として利用されているようですので、写真の掲載は控えます。

Googleマップの2012年のストリートビューには個人の手が入っていない状態のこの地が写っています。(下図)

手前が地獄橋で、中央に見える背の高い草が生えているところが「吉沼磔刑場跡」です。

感想

のどかな田園風景の中にある処刑場跡を訪ねました。

人通りもなく、風の音だけが周囲を包んでいます。

その静けさが当時の凄惨さを逆に強く物語るようでした。

処刑されていった人々それぞれが正義を持ち、それぞれが家庭を持っていました。

討つもはた 討たれるもはた 哀れなり 同じ日本の 乱れとおもえば

これは天狗党の首領である武田公雲斎の辞世の句の一つです。

天狗党の処刑は、同じ水戸藩内で天狗党と対立していた諸生党によって行われました。

国を思う気持ちは同じであるはずなのに、日本人同士で争わねばならなかったことへの悔しさと無念さが表れています。

そして、この時代に「藩」の意識ではなく「日本」という意識を持っていた公雲斎の凄さがこの句に現れていると思います。

ひとつひとつの歴史の出来事は決して孤立せず、大きな流れの中で互いに影響しあっています。

そう考えると、すべての史跡は現在の日本を形作った礎の一つといえます。

この「渋井の土壇場」「地獄橋」「吉沼磔刑場跡」もその大事な礎の一つです。

哀悼と感謝の思いを胸に、この地を後にしました。

次回訪問場所

次回は水戸市街地にある天狗党隊士が処刑された地「吉田境橋行刑場跡」を訪れます。

アクセス情報

「渋井の土壇場」「地獄橋」「吉沼磔刑場」

- 住所:茨城県水戸市渋井町286

- 鹿島臨海鉄道「東水戸駅」徒歩8分

Instagram連動

この旅の様子はInstagramにも投稿しています📷

コメント