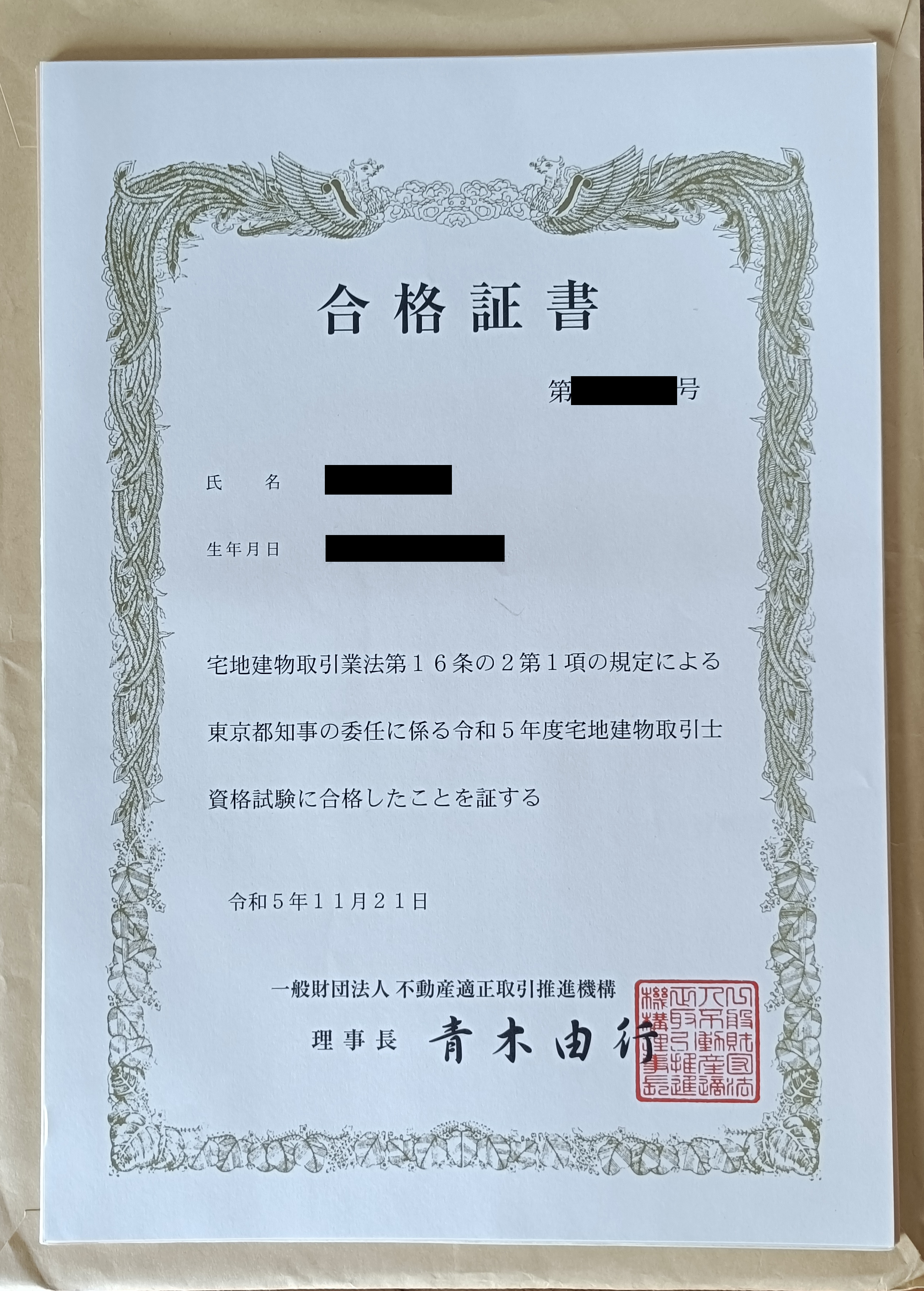

2023年秋、宅地建物取引士(宅建)の試験に初受験で合格しました。

得点は37/50点で、合格点は36点。

約3ヶ月の勉強期間を経て無事合格を果たしました。

この記事では、私の勉強法と試験対策をシェアしたいと思います。これから宅建を受験する方々にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。

1. きっかけと勉強開始

宅建に挑戦するきっかけは、「何か資格に挑戦したい」という単純な動機からでした。

不動産業界にいるわけでも、目指しているわけでもありませんが、不動産・家は衣食住の大事な要素の一つであり、今後の人生の中でも知っていて損はしないと思ったので受験を決意しました。

それまでは不動産に関してほとんど知識がなかったのですが、業界の仕組みや法律を学ぶことで「住」に関する知識を身につけることの大切さを実感しました。

また、現在私は賃貸に住んでいるのですが、賃借人としての権利や義務についても知ることができ、また理解が深まりました。

宅建試験の難易度について、当初ネットで調べたところ「宅建試験は他の法律系資格に比べると比較的取りやすい」と書かれているのを見て、少し軽く考えていました。

しかし、実際に勉強を進めていくうちに、その難易度に気づきました。

試験の範囲は広く、数字を含めて暗記事項が多いことを実感し、しっかり対策をする必要があると認識しました。

2.宅建試験概要

宅建試験は例年10月下旬に実施されます。試験科目は以下の通りです。

- 民法

- 宅建業法

- 法令上の制限

- その他関連知識

試験は計50問で、年度ごとに合格点が異なります。2023年の合格点は36点で、合格率は17.2%でした。この数字を見ても、合格率は低く、試験対策がいかに重要かがわかります。

3. 使用した教材

使用した本は、以下の2冊です。

- 『宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト』(東京リーガルマインド)

- 『宅建士 合格のトリセツ 厳選分野別過去問題集』(東京リーガルマインド)

勉強に使用した本はこの2冊のみです。

4. 勉強期間と学習法

勉強期間は約3ヶ月でした。0からのスタートですので、効率的に勉強を勧める必要がありました。

書店に行くとあれこれ手を出したくなりますが、私はとりあえず買った本以外には手を出さずに完璧にするという意識も持って進めました。

具体的な勉強方法は以下の通りです。

テキストの勉強方法

不動産に関する前提知識は0からのスタートでしたので、まずは上記テキストを読みこみました。

意識したのは、1周目をとにかく早く終わらせることです。1つ1つをじっくり読むのもよいと思うのですが、なにぶん前提知識がないので最初からじっくり読むと覚えることが多すぎて時間がかかりすぎます。

そのため、1周目はなんとなく雰囲気をつかめればいいや、という感覚でとにかく早く1周することを意識しました。

1周目が終わったときには、細かい知識は覚えられていませんが、「こんな感じだった」という雰囲気はつかむことができます。

2周目は1周目よりも少し細かめに読み進めました。

それでも学習の中心はなんといっても過去問ですので、短い期間で少しでも過去問を回せるようにテキストの周回は早めに終わらせることを意識しました。

問題集の勉強方法

上記の「分野別過去問題集」は何周も繰り返し解くことで、問題のパターンをしっかり覚えました。

参考書と問題集は、分野ごとに小冊子に分解することができるので、持ち運びも軽くて便利でした。

勉強時間ですが、この時期は仕事が忙しかったため、平日の夜はまとまった時間を確保することが難しかったため、主に通勤時間を利用して勉強しました。直前期の土日には集中して学習しました。

とにかく問題集は全ての問題を正解できるまで繰り返し解きました。正答以外の選択肢も、なぜ不正解なのかが説明できるまでやりこみました。

私の勉強方法は、同じ問題を3日連続で解くという方法を取ります。

この方法は、問題を連続して繰り返し解くことで記憶に定着させる効果があります。具体的には次のように進めました。

1日日:新規の問題を解く

2日目:前日の問題を復習した後、新規の問題を解く

3日目:前々日の問題と前日の問題を復習した後、新規の問題を解く

4日目:前々日の問題と前日の問題を復習した後、新規の問題を解く

5日目:前々日の問題と前日の問題を復習した後、新規の問題を解く

これを表に表すと下記のようになります。

| 1日目 | [新規]問題① | ||

| 2日目 | [復習]問題① | [新規]問題➁ | |

| 3日目 | [復習]問題① | [復習]問題➁ | [新規]問題③ |

| 4日目 | [復習]問題➁ | [復習]問題③ | [新規]問題④ |

| 5日目 | [復習]問題③ | [復習]問題④ | [新規]問題⑤ |

前々日と前日の復習を行うので、解く問題数が多いですが、3分の2は復習ですので、実際の学習時間はそれほどかかりません。

3日目の復習時点では、回答を覚えるほどに定着します。これを全体で何周か繰り返すことで、知識が強化され、記憶に定着しやすくなります。

また、直前期には、各年度の過去問を時間を計って1年分通しで解くことで、本番の時間配分や出題傾向に慣れました。この際、Webサイト「宅建試験過去問道場」さんを活用させていただき、実践的な演習を行いました。

5. 試験前の焦りと反省

問題集を何周もして準備万端だと思ったのですが、直前期に過去問を通しで解いたところ、合格点に一度も届かず、かなり焦りました。

問題集の効果が足りないわけではなく、「過去問を1年分通しで行う演習の不足」が原因だと気づきました。これには理由があります。

上記問題集を完璧にすることで、私の感覚的には合格ラインに必要な知識の8割までは身につけることができます。

私はここで終わっていたので一度も合格ラインをクリアすることができませんでした。

では、どうすればよいのか?

残りの2割は実際に各年度の1年分の過去問を通しで解くことで、プラスαの知識や出題傾向を得る必要があると感じました。

もちろん、問題集は過去問をベースにしているので、それだけでも問題の傾向はつかめるのですが、やはり通年分を複数年とくと、過去問問題集よりもさらに一段傾向が見えてきます。

また、その傾向をもとにプラスαの必要な知識(毎回聞かれている難しめの問題など)が見えてきます。

私がこれに気が付いたのは試験の前日でしたので、もっと早くから「過去問1年通し」を行っておけば良かったと思いました。

一通り過去問問題集を終えた時点で、通年の過去問を複数年分、解くことが必要だと実感しました。

6. 試験当日と合格発表

試験当日、私は緊張しながらも落ち着いて問題に取り組みました。

2択まで絞れるものの、どっちか自信のない問題がかなりありました。

試験後に予備校からでている解答速報で自己採点したところ、37点でした。

試験が終わった直後からネットや各予備校ではその年度の合格ライン予想が始まります。

過去の試験では、36~38点あたりが合格ラインとなっていることから、当落線上にある私は毎日合格ラインチェックをしていました。

大丈夫だと思いつつも、ふたを開けるまで分かりませんので合格発表まで不安を気持ちを過ごしました。

結果は、合格ラインが36点でしたので、合格ラインを1点上回り、ギリギリの合格となりました。

最初は少し軽く考えていた宅建試験でしたが、実際にはしっかりとした対策をしないと合格は難しいと実感しました。

得点内訳:

- 民法:9/14問

- 宅建業法:15/20問

- 法令上の制限:8/8問

- その他関連知識:5/8問

6. 最後に

宅建試験を通じて不動産売買に関する知識を体系的に学ぶことができ、これからの人生に大いに役立つと感じています。

例えば家を買うときは、「接道は2m以上あるか?なければ再建築不可能物件だな」とか、賃貸物件を探すときは「これはAD物件かな?」とか、賃貸物件から退去するときは「原状回復に関する国のガイドラインをチェックしよう」、など今までとは違った視点で見ることができるようになりました。

これらは宅建試験で出題されたわけではありませんが、宅建受験を通して不動産業界のさらなる知識習得が苦にならず、むしろ楽しくなったため、自分で色々調べるようになり知ることとなりました。

宅建の知識は、実生活での契約や法律的な知識にも活かせるので、非常に価値があると実感しています。

もし今後宅建を受けることを迷っている方がいれば、ぜひ一歩踏み出してみてください。他の資格試験に比べて比較的短期間での勉強でも合格は十分可能です。あなたの挑戦を応援します。

(おまけ)

試験後にマンガ「正直不動産」(小学館)を読んでみると、試験で学んだ内容が実際にどのように活かされているのかがよく分かり、面白さが倍増しました。

このマンガは宅建試験を受けない人にもおススメです。

コメント