京都・東山。高台寺や八坂神社から坂をのぼった先に、「霊山歴史館」があります。

正式名称は「幕末維新ミュージアム 霊山歴史館」。

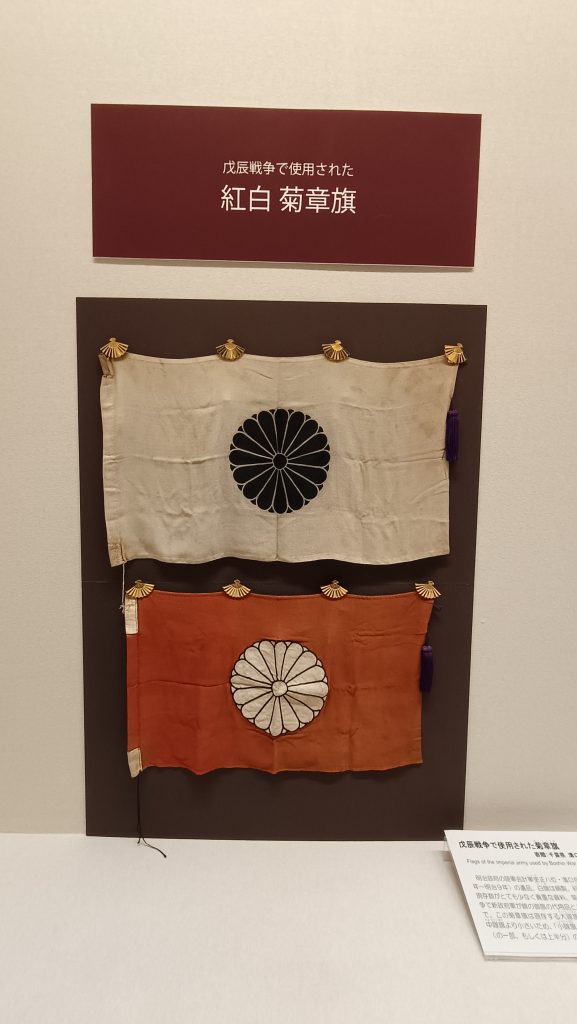

坂本龍馬や新選組、西郷隆盛、高杉晋作といった幕末の志士たちの資料を数多く展示する、日本で唯一の博物館です。

これまで「龍馬を巡る旅」として数々の史跡を訪ねてきましたが、ここはその集大成とも言える場所でした。

実際に龍馬や志士たちが使った刀、事件を再現した模型に触れることで、歴史が一気に立体的に迫ってきます。

霊山歴史館とは?

霊山歴史館は昭和45年(1970年)に開館しました。

霊山護国神社に隣接しており、志士たちの墓所を参拝したあとに立ち寄れる位置にあります。

幕末維新をテーマにした常設展示に加え、企画展も随時開催。

龍馬の手紙や志士たちの遺品、戦いを再現した模型などが充実しており、歴史ファンにとってまさに聖地ともいえる博物館です。

館内には魅力的な展示が数多くありましたが、特に印象に残った展示を5点取り上げます。

展示その1:龍馬を斬った刀

まず目を引いたのは、「坂本龍馬を斬った刀」とされる一振り。

慶応3年11月15日、近江屋で龍馬を襲った刺客の刃が、ここに展示されています。

ガラスケースの向こうに横たわるその姿は、一見すれば静かで美しい日本刀。

しかし、その切っ先が日本の未来を変えたことを思うと、背筋が寒くなるような重みを感じました。

この刀を前にすると、龍馬が暗殺された夜の緊迫感が一気に押し寄せてきます。

ただの展示物ではなく、「歴史そのもの」と向き合う瞬間でした。

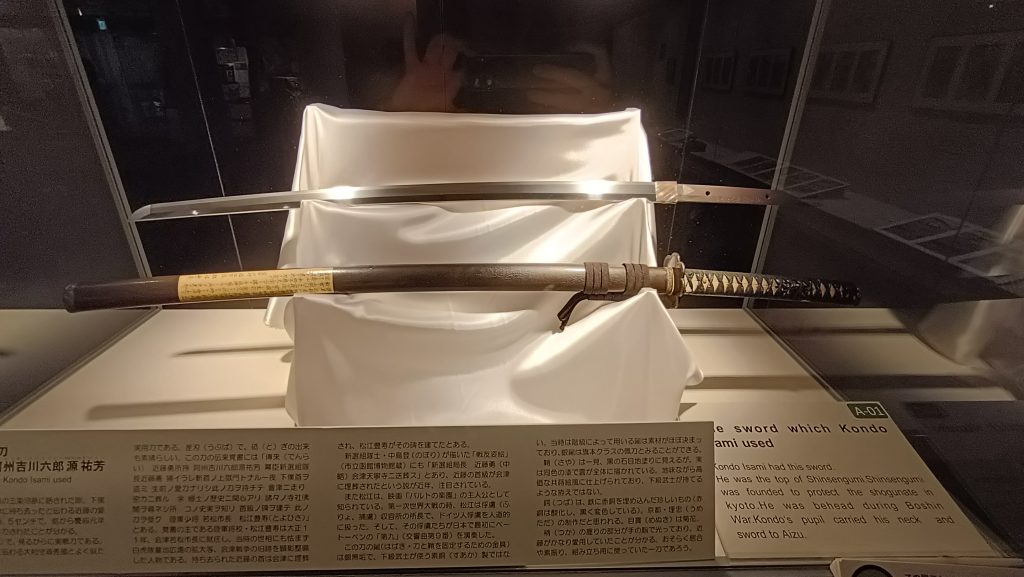

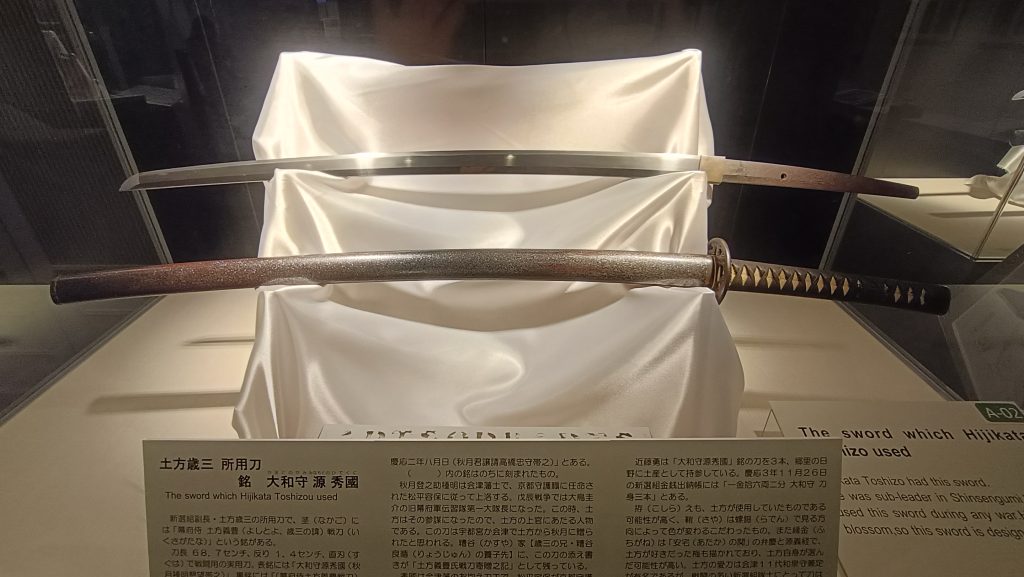

展示その2:新選組隊士の刀

館内には、新選組隊士たちが実際に帯びた刀も展示されています。

局長・近藤勇、副長・土方歳三らを中心に、京の治安維持を担った新選組。

その剣が抜かれた時、多くの志士たちの運命が決まりました。

磨かれた刀身に映る光は鋭く、まさに「命を奪う道具」としての存在感を放っていました。

これらを目の当たりにすると、池田屋での壮絶な斬り合いがありありと想像できます。

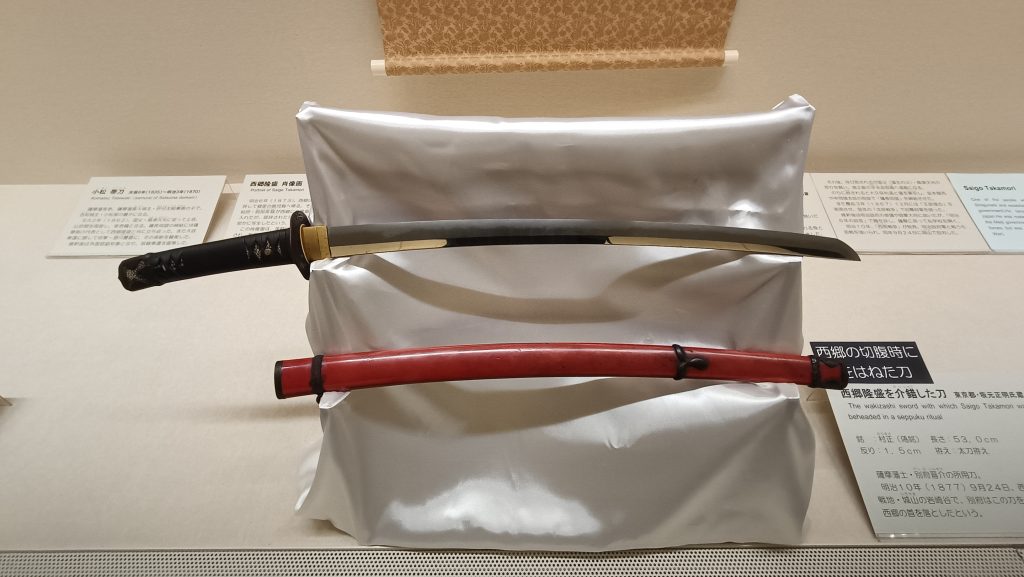

展示その3:西郷隆盛を介錯した刀

さらに衝撃を受けたのは、「西郷隆盛を介錯した刀」です。

西南戦争の最後、城山で自刃した西郷を介錯したと伝わるこの一振り。

維新の立役者にして「最後のサムライ」と呼ばれた西郷の最期を看取った刀が、目の前にありました。

龍馬を斬った刀と、西郷を介錯した刀。

歴史の転換点を彩った「二つの刃」を同じ場所で見られることに、胸が詰まる思いでした。

展示その4:池田屋事件の模型

続いて目に入るのは、「池田屋事件」を再現した精巧な模型。

長州や土佐の志士たちが集まり、新選組が突入したあの夜を、立体的に知ることができます。

狭い旅館の中で乱戦が繰り広げられる様子、逃げ惑う志士、追う新選組。

文字や絵では分かりにくかった臨場感が、模型によって一目で伝わってきました。

このシリーズでも何回か登場させてもらっています。

以前に訪れた三条大橋の擬宝珠刀傷跡と合わせて見ると、池田屋騒動がどれほど広範囲に影響を及ぼしたかがよく分かります。

展示その5:近江屋事件の模型

そして最後に、龍馬暗殺の場面を再現した「近江屋事件」の模型。

畳の上に広がる血痕、斬られた龍馬と中岡慎太郎。

部屋の間取りや襲撃の経緯が分かるように作られており、事件の悲惨さがリアルに伝わってきます。

史料で読んだことのある光景が、立体的に目の前に広がる――。

まるでその夜に立ち会っているかのような臨場感に、思わず息を呑みました。

現地で感じたこと

まず1階入って正面に竜馬を斬った刀に出迎えられます。西郷隆盛を介錯した刀も、新選組の刀もそうですが、実際に血を吸ったことのある刀を直に見るというのは言葉では表せない衝撃があります。

史跡を訪れることも同じですが、実物に接するというのはこれまで自分の頭にあった知識や想像が、現実のものとして五感をフルに稼働させて体験することになります。

頭では知識でとしてあった出来事や人物たちが、「本当に存在していたんだ」と頭ではなく体が納得して腑に落ちる感じがします。

目の前に展示されている本物を見つめながら、当時の状況を偲ぶことができました。

霊山歴史館の魅力

霊山歴史館の魅力は、単なる史料展示にとどまりません。

一つ一つの展示物が「人の生と死」に直結しており、見る者の心に迫ってくるのです。

また、龍馬や新選組、西郷だけでなく、長州藩士や土佐藩士の資料も豊富で、幕末を多角的に理解できます。

観光の合間に立ち寄る場所というより、幕末維新を深く学ぶための「必修科目」と言ってよいでしょう。

📍 霊山歴史館(幕末維新ミュージアム)

- 所在地:京都府京都市東山区清閑寺霊山町1

- アクセス:京阪祇園四条駅から徒歩20分/清水寺から徒歩10分

- 入館料:大人1,000円(2025年現在)

- 隣接:霊山護国神社(龍馬・慎太郎の墓所)

まとめ

「龍馬を巡る旅 第12弾」として訪れた霊山歴史館。

龍馬を斬った刀、新選組の刀、西郷を介錯した刀。

そして池田屋事件、近江屋事件の模型。

これらを実際に目にすることで、幕末の出来事は決して遠い歴史ではなく「今も息づく記憶」であると実感しました。

龍馬を巡る旅は、いよいよ佳境へ。

次はどんな史跡が待っているのか――。旅はまだ続きます。

次回予告

次回は京都から離れ、大阪中之島にある海援隊の大坂支店「薩万」を訪ねます。

Instagram連動

今回の訪問記録はInstagramにも投稿しています📷

コメント