司馬遼太郎『龍馬がゆく』を読んで以来、坂本龍馬ゆかりの地を一人で巡る旅を続けています。

これまでに最期の地「近江屋」、龍馬が逗留した「酢屋」、そして「池田屋事件跡」や「古高俊太郎寓居跡」、さらに「翠紅館跡」を訪ねてきました。

第6弾となる今回は、龍馬や北添佶磨をはじめとする土佐藩の志士たちが身を寄せ、密かに活動の拠点とした「土佐志士寓居跡」を訪ねました。

土佐志士寓居跡とは?

この「土佐志士寓居跡」は、幕末の尊王攘夷運動に命を懸けた土佐藩の志士たちが、京都での活動の拠点とした場所です。

寓居とは仮住まいを意味し、彼らはここを根城として京の政局に関わる密議や情報交換を行っていました。

ここには坂本龍馬だけでなく、北添佶磨、望月亀弥太、千屋寅之助らが出入りしていたと伝わります。

北添佶磨は龍馬が計画していた蝦夷(北海道)開拓のために現地視察を行った人物です。

望月亀弥太と千屋寅之助(のちの菅野覚兵衛)は、龍馬の紹介で勝海舟の神戸海軍塾に入塾しました。

北添佶磨と望月亀弥太は新選組が襲撃した池田屋事件でいずれも命を落としています。

『龍馬がゆく』では、龍馬が描く構想のために働いてもらうつもりだった同士たちが、攘夷に傾倒し池田屋事件で亡くなったことを嘆くシーンが出てきます。

また、「龍馬がゆく」では、土佐では動物の文字を名前に入れることが多いといった記述がありましたが、たしかに、「龍」「亀」「寅」といった名前を見るとどうやらその通りのようですね。

妻・お龍との出会いの場

龍馬はこの場所でのちに妻となる楢崎龍と出会います。この場所でお龍の母である貞と末妹の君江が賄いをしていたことがきっかけのようです。なお、池田屋事件の際には龍馬は不在でしたが、貞と君江は新選組に連行されます。

「龍馬がゆく」では、二人が初めて出会ったときに龍馬がお龍の名前を聞き、「お龍」と答えると龍馬が「わしと同じじゃ」と言ってすぐに打ち解け、話が盛り上がった場面が出てきます。

日本で初めて新婚旅行を行ったのは龍馬とお龍と言われていますが、そう考えるとこの場所は、新婚旅行の原点ともいえるかもしれません。

お龍の実家である楢崎家は、今後取り上げる予定です。

現在の土佐志士寓居跡

現在は京都駅から東に1キロほど歩いた場所に石碑が建てられています。

この寓居跡の北側が有名な三十三間堂ですが、この石碑のある通りは人通りが少なかったです。石碑がぽつんとあるので、この史跡のことを知らなければ気が付かないかもしれません。

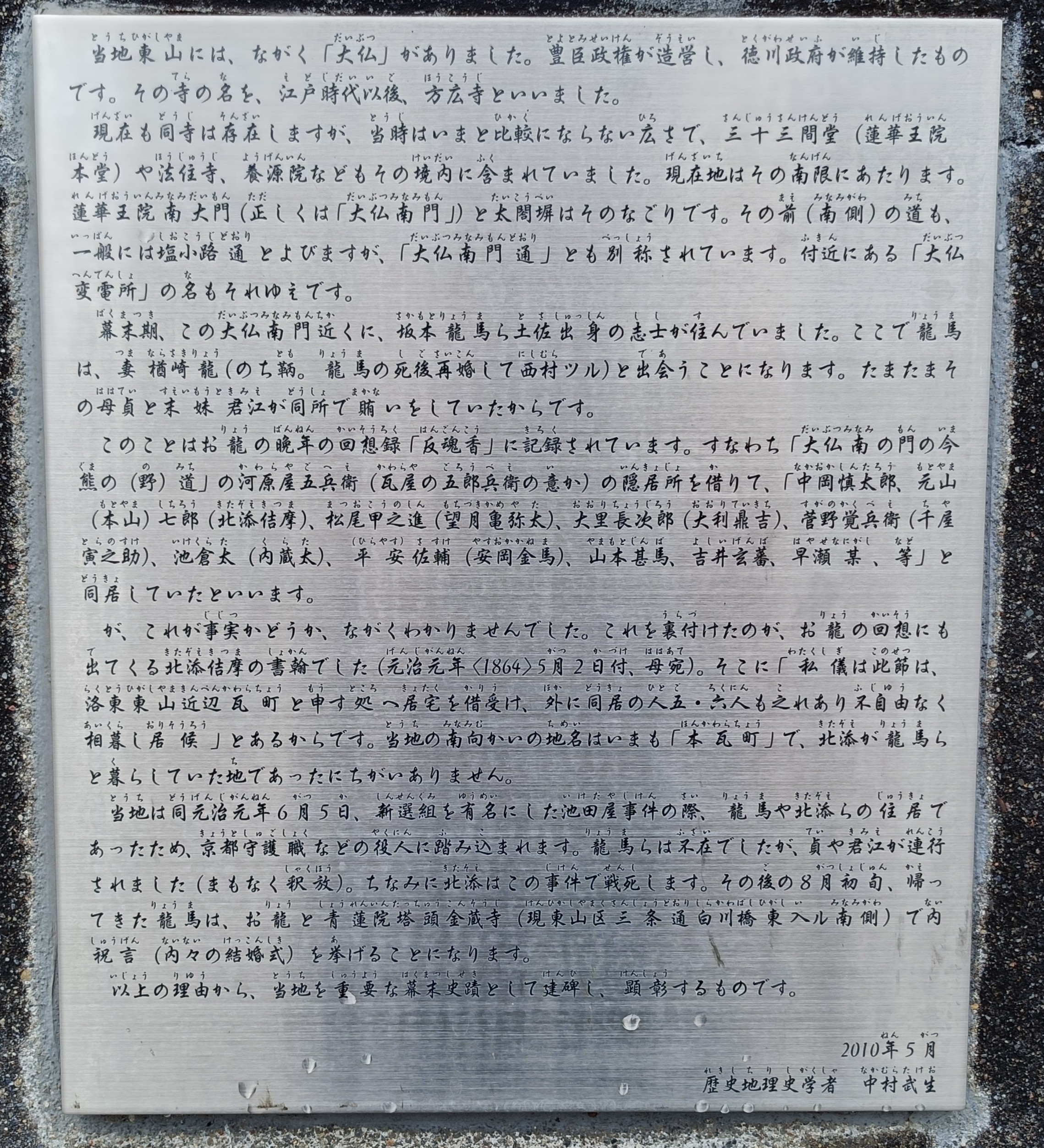

説明板には、当時ここが志士たちの拠点となったこと、そして彼らが果たした役割が簡潔に記されています。

京都の中心地からは少し距離を置いた位置にあり、周囲は静かな雰囲気となっています。説明板の前に立つと、幕末当時の彼らの暮らしぶりが浮かんでくるようでした。

狭い町屋の一室で、身を隠すように暮らしながら、しかし胸には大きな理想を抱き、時に声を潜め、時に拳を握りしめて語り合っていた――そんな光景が目に浮かびます。

面白い風景

京都駅からこの史跡に向かう途中に「塩小路橋」という橋を渡るのですが、ふと見ると新幹線と普通電車と貨物列車が通過しているところでした。

見にくいですが、新幹線の上り下りと、在来線、貨物列車を一度に撮影できました。

鉄道に詳しくありませんが、面白い風景だと思って思わずシャッターを切りました。

京都史跡巡りの玄関

今回は「龍馬をめぐる旅」の第6弾ですが、実は京都旅で最初に訪れたのがこの「土佐志士寓居跡」です。

いずれ行程表とマップも公開しようと思っていますが、この土佐志士寓居跡から始まり、池田屋事件などの京都中心街の史跡まで順番に歩いて巡ることができます。

土佐志士寓居跡のすぐ近くには、天下分け目の「関ケ原の合戦」の前哨戦、「伏見城の戦い」の所謂「血天井」のある「養源院」や、豊臣秀吉の廟所である「阿弥陀ヶ峯」もあります。

有名な史跡ではないので人もおらず、旅の最初にじっくりシャッターを切ることができるので1番目に訪れる史跡としてお勧めできます。(三十三間堂や京都国立博物館のすぐ近くというのも魅力的です)

望月亀弥太の辞世の句

龍馬とともにこの寓居で起居していた一人である望月亀弥太の辞世の句を紹介します。

望月亀弥太は池田屋事件で新選組と戦い、亡くなります。最後については諸説あります。

一つは池田屋を脱出したものの、深手を負っていたため二条角倉邸で力尽き自刃した説。

他の説としては、脱出後、助けを求めて土佐藩邸に向かったものの、門を開けてもらうことができず、新選組に追い詰められて自刃したという説。

いずれにせよ、新選組との戦いの中で亡くなりました。享年は27歳(満25歳没)です。

行く秋に よしおくるとも 紅の ちりてぞ匂へ 木々の紅葉

秋そのものの去りゆく姿を惜しむのではなく、散りゆく紅葉がなお鮮やかに輝いているからこそ、秋を名残惜しく思う。

一見美しい京の風景を詠んだ歌に見えますが、幕末の動乱期に散っていく自分たちのことを重ねて、日本の夜明けを見る前に世を去ることへの名残惜しさを重ねているような気がします。

感想

今回訪ねた「土佐志士寓居跡」は、華やかな観光名所ではありません。

しかし、ここに身を寄せた志士たちの多くが命を賭して行動し、そして散っていったことを思うと、非常に重みのある史跡だと感じました。

京都の中心街から少し離れたこの場所にひっそりと残る寓居跡に立つと、龍馬や北添たちが歩いたであろう足音が、現代にも微かに響いてくるようです。

有名な寺社仏閣や事件現場だけでなく、こうした「寓居跡」に触れることで、幕末の志士たちがどんな日常を送り、どんな思いで明日を語っていたのか思いをはせることができます。

次回予告

次回は「龍馬を巡る旅 第7弾」として、龍馬と幕府要人である永井尚志が会談したとされる「閬風亭」を巡ります。

アクセス情報

坂本龍馬・北添佶磨など 土佐志士寓居跡

所在地:〒605-0962 京都府京都市東山区新瓦町東組636

最寄駅:京都駅から徒歩約18分、京都市バス「博物館三十三間堂前」より徒歩約4分

周辺:三十三間堂、養源院など

Instagram連動

今回の訪問記録はInstagramにも投稿しています📷

コメント