司馬遼太郎の名作『龍馬がゆく』を読み、実際に史跡を訪れたいと思い立ち、一人旅に出ました。

『龍馬がゆく』に関係する史跡を複数巡ったので、今回から1つずつ記録していきたいと思います。

まずは、幕末の激動の中で命を散らした坂本龍馬の最期の場所「近江屋」。

京都の中心部にある「近江屋跡」を訪ね、その歴史の重みを肌で感じてきました。

近江屋とは

近江屋は、京都の繁華街にあった薬問屋で、慶応3年(1867年)11月15日、坂本龍馬と中岡慎太郎はここで襲撃され命を落としました。

『龍馬がゆく』のラスト(文庫版第8巻)では、緊迫した夜の様子や、最期の言葉が感動的に描かれています。

この場所は、まさに幕末の歴史の転換点を象徴する地です。

今後取り上げる予定の「霊山歴史館」には、近江屋事件当時の様子を再現した模型が展示されてあります。

事件当時、龍馬がいた部屋は天井高が低く、通常の刃渡りの刀では戦闘が不利なため、刃渡りの短い刀を襲撃者は用意していたといいます。

現地の様子

近江屋跡は河原町通りの繁華街に面しており、現在はカラオケ店「ジャンカラ」になっています。

店員さんが「龍馬のカラオケぜよ~」と呼び込みをしていました。

道行く人は特に気にも留めずに行き交っています。史跡が街の風景に溶け込んでいて違和感がないので正直、この場所を目的にしてきていないと見落としてしまうかもしれません。

私も以前に何度もここを通っていますが、当時は気にも留めていませんでした。

なお、現地は人通りが多いので、オールクリアの写真を撮るにはタイミングを待つしかありません。歩道の幅はそれほど広くないので、立ち止まって写真を撮るの少し工夫がいります。

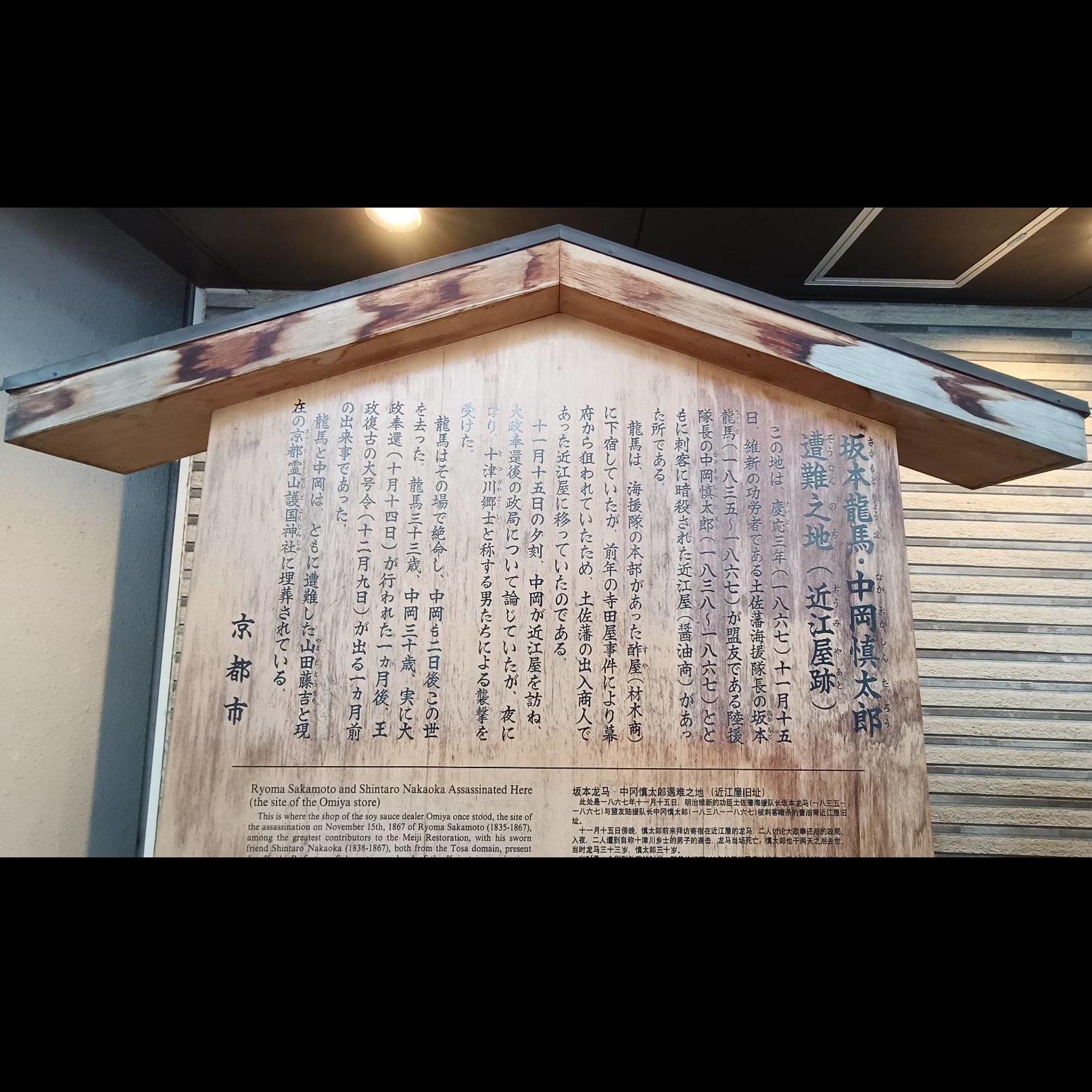

近江屋の石碑

◆近江屋跡周辺の現在の風景

◆立札の案内

立札には龍馬が33歳でなくなったとあり、wikipediaなどでは31歳没と書いてありますが、これは旧暦の数え年と、現在の満年齢の違いによるもののようです。

龍馬の句

今から約160年前にここで龍馬が亡くなったのかと思うと、思わず立ちすくんでしまいました。

河原町通りの喧噪の中で、雑音が消えて石碑と自分だけの空間が出現したかのような不思議な感覚を覚えます。

龍馬に辞世の句はありませんが、有名な一句を紹介します。

「世の人は 我を何とも 言わば言え 我が為す事は 我のみぞ知る」

己の信念に燃えているとき、世の人が自分のことを何と言おうと気にしなくてよいではないか。

自分のこれからの人生において、やりたいことを恐れず自分の道を貫くこと、それに対して、龍馬が背中を押してくれているように感じます。

アクセス・周辺情報

- 最寄駅:地下鉄烏丸線「四条駅」より徒歩約16分(1.1km)

- 住所:京都府京都市中京区河原町通蛸薬師下る塩屋町330

- 周辺:飲食店や商業施設が多く、観光の合間に立ち寄りやすい立地です。

- 注意点:通行人が多く、写真を撮るタイミングは少し工夫が必要です。

本紹介

言わずと知れた名作、司馬遼太郎『龍馬がゆく』

文庫版で全8巻。ゆっくりと読み進めながら旅をするのもおすすめです。

中学生の時に読みましたが、改めて読んでみると初めて読んだような新鮮さがありました。(というより忘れていただけかもしれません)

大人になってから読み直すと周辺情報も含めて新しい発見と感動があります。

次回訪問場所

次回は、龍馬が暗殺される直前まで滞在していた「酢屋」を取り上げます。

Instagram連動

この近江屋訪問の様子はInstagramにも投稿しています📷

コメント