はじめに

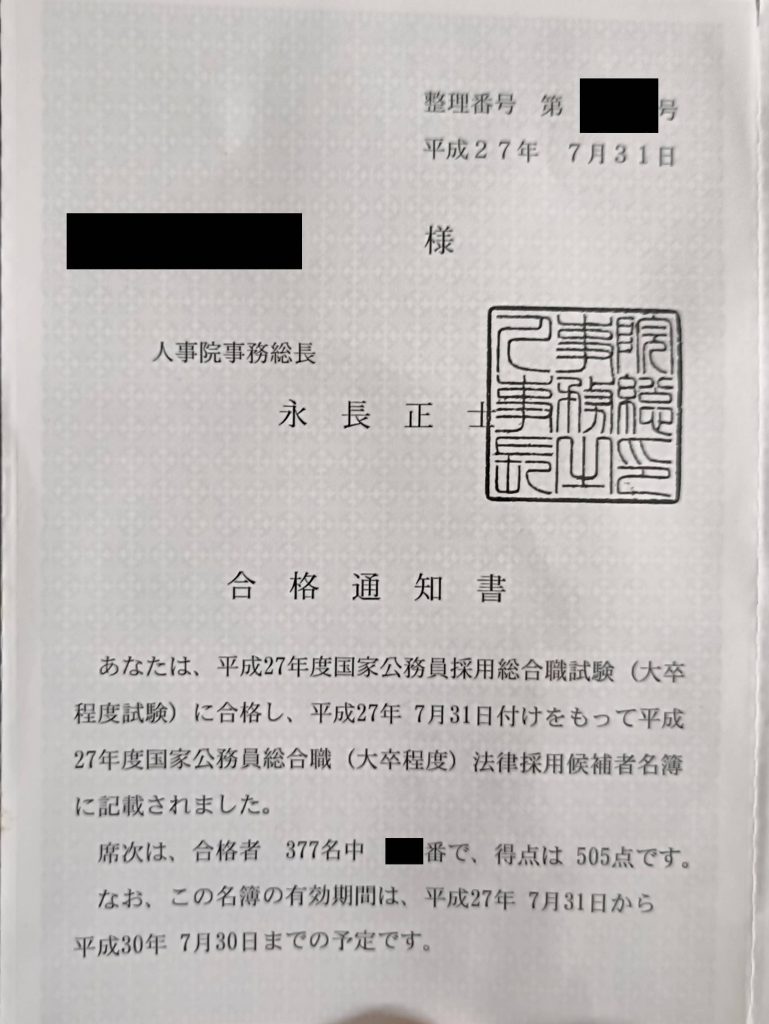

もう10年も前の話になりますが、大学4年次に国家総合職試験(法律区分)に最終合格しました。

国家総合職とは

「国家総合職」試験とは、中央省庁の幹部候補生として、政策の企画立案・法案作成・予算編成など、国の根幹を担う重要な業務に携わる国家公務員(いわゆる官僚)への登用試験です。

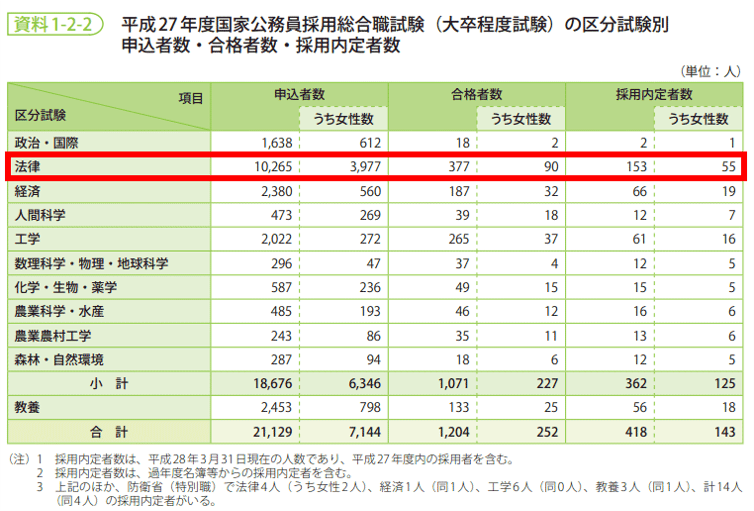

令和6年度の国家総合職(法律区分)の倍率は24.7倍で、私が受験した平成27年度の倍率は27.2倍でした。(申込者数に対する最終合格者数)

最近は東大を中心に受験者数が減少していると聞きますが、いずれにせよ狭き門であることには変わりありません。

突然の受験決意

当時、私は理系学部に所属していました。試験まで1年を切っている状況で、突如として国家総合職試験の、しかも法律区分を受験することを決意し、ゼロから勉強を始めることになりました。

当時、TACの公務員講座の説明会にも足を運びましたが「その状況では次の試験での合格はまず無理でしょう」と言われてしまいました。

そこで、しかたがないので予備校には通わず、独学での挑戦を決めました。

客観的にみると無謀ともいえる挑戦でした。しかし、この挑戦を通して、私はその後の人生にも大きな影響を与える考え方と特性を身に着けることができました。

合格からちょうど10年が経過していますので、その間に新しい問題集も数多く出版されていると思われます。しかし、試験科目自体は大きく変わっておらず、特に法律科目の勉強内容は今も昔も普遍的なものです。

この記事では、具体的な対策内容よりも、周りから不可能と言われたことに対してどのように立ち向かったのか、この過程について、誰かの参考になるのではないかと思い、書き起こすことにしました。

なお、最終合格後、色々なご縁があり、結果的には国家公務員ではない道を歩くことになりました。

ですので、国家公務員としては働いていません。

このあたりは機会があれば別の回で話したいと思います。

そもそもなぜ受験を決意したのか

私が国家総合職を受験するまでには、紆余曲折がありました。

当時、私は理学部に所属していました。

文系の友人たちの引く手あまたの状況とは対照的に、「就職む理(無理)学部」と揶揄される理学部に所属していた私は、大学院に進学するか就職するか、進路に迷っていました。

学部4年間、まともに学問に打ち込んでこなかった私にとって大学院への進学はハードルが高く、また、理科系領域への興味を失いつつありました。

しかし、学部卒で就職となると、それほど専門性もないので研究機関や理科系の専門性を活かした仕事も正直厳しいものがありました。

そこで目を付けたのが、技術職の国家公務員でした。

特に文部科学省では技官の採用が多く、「自分も官僚として日本のために働きたい」という思いが強くなっていきました。

昔、霞が関を訪れた時に圧倒された中央省庁のビル群の光景が頭に焼き付いており、自分もそんな日本の中心で官僚として働きたいと思い、国家公務員総合職(技術)の受験を決意しました。

受験区分への迷いと「法律区分」への挑戦

受験を決意した後、各省庁が主催する説明会やOB訪問を通じて情報収集をしました。

そこで目にしたのは、技官の方々の仕事ぶりとともに、事務官の方々の姿でした。

技官が活躍できる部署も多いとはいえ、霞が関で圧倒的に多いのは事務官です。

どちらかというと技術職は専門性を活かしたスペシャリストとしての活躍が求められます。

一方で幅広いフィールドでゼネラリストとしての活躍が求められる事務官に対して、魅力を感じました。

そして、どうせ受験するんだったら、(倍率という意味で)最難関の法律区分に受かってやろう。

そんな気持ちが芽生え、国家総合職の「法律区分」への受験を決意しました。

0からのスタート。だが時間はない。

法律区分を受験することにしましたが、理系でしたので当然法律の知識は限りなく0。

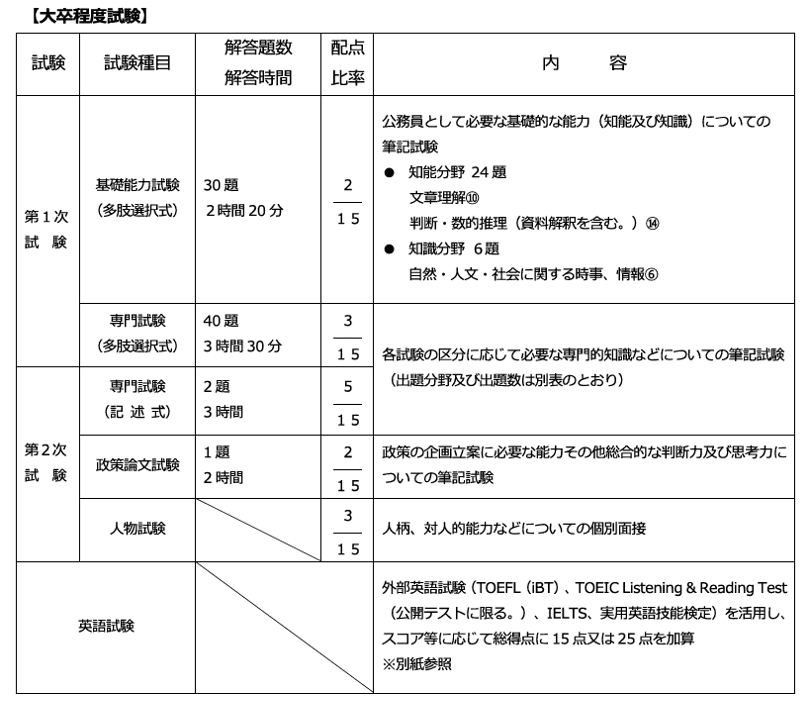

しかも国家総合職は受験科目がかなり多いのが特徴です。

加えて試験まで残された時間は1年を切っていました。

国家総合職(大卒程度試験)の試験内容は以下の通りです。

具体的な科目は下記のとおりです。選択科目は筆者が選択したもののみを掲載しています。

- 基礎能力試験(択一)

文章理解/判断推理/数的処理/空間把握/資料解釈/物理/化学/生物/地学/思想/日本史/世界史/地理 - 専門試験(択一)

憲法/行政法/民法/商法/刑法/労働法/経済学 - 専門試験(記述)

憲法・行政法・民法から2題 - 政策論文試験

- 面接

- TOEIC等英語資格(加算)

ご覧のとおり、膨大な科目数です。

法律系科目に加え、特に教養試験は出題範囲が広く、1科目から1問しか出題されないものもあるため、効率の悪い科目も多く存在します。

これだけの量を1年で合格までもっていく必要があったので、まず予備校の説明会に顔を出すことにしました。

予備校からの洗礼「無理です」

試験対策のためTACの説明会に参加しました。

ところが、その説明会は2年コースを念頭に置いていたようで、私のように「理系・法律知識ゼロ・受験まで1年未満」という条件では場違い感がありました。

説明会後に、自分の状況を説明し相談したところ、なんと「次の試験での合格は無理ですね」と言われてしました。

普通ならそこであきらめるのかも知れませんが、私は「じゃあ独学でやるしかない」と思い、そのまま書店に向かいました。

運命の1冊との出会い

ここで、その後の人生を大きく変える1冊に出逢います。

その本の名は「公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法」です。

とにかく時間がない中で、どうやったら最短経路で合格までもっていくことができるか、それが知りたくて手に取った本でした。

この本は、国会総合職に受かるまでにどの科目にどれくらい配分を置き、どんな参考書・問題集を使うのがおすすめか、詳しく書いてあります。

加えて、効率的な勉強方法や暗記法まで書いてありました。

私は極めて不利な条件からのスタートでしたが、とにかくこの本を信じ切ることにしました。

よって、私の勉強方法はこの本に書かれたことしかしていません。そして、この本に書かれた参考書・問題集以外は一切手を出していません。

(と言ってもそのボリュームがものすごいのですが)

その代わり、書かれてある勉強方法、勉強内容は徹底して実行しました。

もし、独学で対策をしなければならない人がいれば、まずはこの本を読んでみるべきです。

「よくない参考書」とかも紹介されており、個人的にはその辛辣な酷評が面白かったです。

この本からは多くのことを学びました。

大学受験までに何度も試験を受けてきましたが、真の意味で試験勉強の方法がわかったのはこの本のおかげです。

この本の勉強法を大学受験期に知っていれば結果は大きく違っただろうと思います。

それくらい、試験を「学問」ではなく、あくまで「資格試験」と割り切った本でした。

社会人になってからも色々と資格試験を受験していますが、この本で学んだ勉強方法を今でも守っています。

特に、「問題を3日連続で解く」方法は私にとって一番効率のいい勉強法になりました。

極端な受験生活の始まり

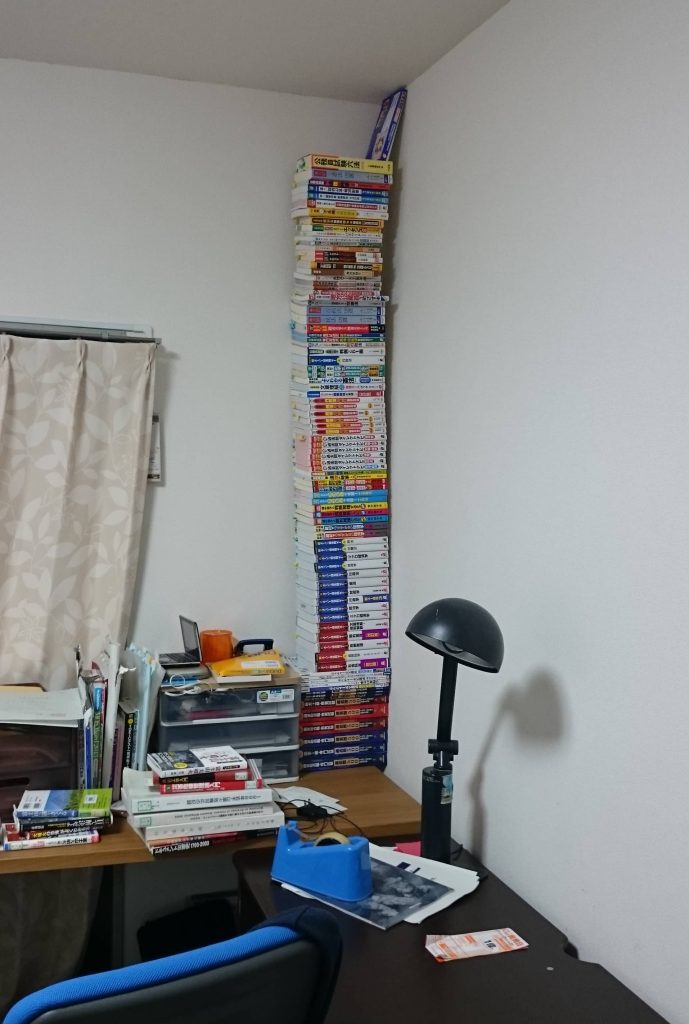

参考書や問題集を買い込んだら、天井まで本が積みあがりました。

これから試験までの約1年(切っていますが)、本気で勉強しないと合格できないことはわかっていたので、生活を一変させました。

それまで堕落した大学生活を送っていましたが、毎日のように開催されていた飲み会や遊びの誘いを受験が終わるまで全て断り、朝から寝るまで5分も無駄にせずに勉強しました。

朝から晩まで勉強というと、なんだかダラダラ長時間勉強している感じに聞こえますが、実際には1日の内に勉強すべき科目が10科目ほどあるため、1科目90分でも一日だと15時間かかります。

時間を区切って、科目を次々切り替えて勉強する方法をとったため、頭の回路が切り替わり、飽きが来ず、また集中力も途切れることがありませんでした。そういう意味では、科目が多かったのはある意味でよかったのかもしれません。

毎日、「全然時間が足りない!」と思って勉強していました。

トイレやお風呂では英語のリスニングをしていましたので、本当に無駄な時間はありませんでした。

このため、勉強についてはかなりいい感じで進んだのですが、急に友人との付き合いが悪くなったため、周りからは苦言を呈されていたかもしれません。

私は複数のサークルに入っていたのですが、1つのサークルではキャプテンに任命されていました。

しかし、私の中で一番優先順位が高かったのが公務員試験合格だったので、副キャプテンや仲間には悪かったですが、自分の道を貫かせてもらいました。

丸一年間、遊びを全て断り、周囲からは「受からなかったらどうするんだ?」と心配されていましたが、まさに背水の陣、私は落ちたケースを考えていませんでした。

(私の年度は国家総合職試験と地方上級試験が同一試験日となり併願ができませんでした)

それくらい、上で紹介した本のとおりにやれば受かるはずだと信じ切っていました。

突発性難聴

受験勉強を開始して順調に進めていたさなか、ある日突然、右耳が聞こえなくなりました。

聞こえにくいとかではなく、完全に聞こえなくなりました。

不思議なことに、片耳だけ聞こえない状況は、音の遠近感がとれなくなり、聞こえているはずの左の耳も、言葉を音としてしか認識できなくなり、大学の授業も困難をきたすようになってしまいました。

すぐに耳鼻科に行きましたが、診断結果は「突発性難聴」ということで、回復の見込みは不明とのことでした。

これはかなりショッキングでした。何より、勉強に影響が出てしまうのではないかということが一番の懸念でした。

幸い、1週間ほどで急に治ったため、その後は通常の生活に戻れましたが、受験のストレスであったことは間違いありません。

それほどまで集中して勉強するという経験をしたのは人生で初めてでした。

➁に続く

長くなってしまったので第2回で続きを書きます。

コメント