これまで天狗党に関係する水戸の史跡を巡ってきました。

天狗党は幕末に尊王攘夷を掲げ、水戸から京都へ向けて西へ進軍しました。

目的は、一橋慶喜(徳川慶喜)に直訴し、自分たちの主張を正当に聞き届けてもらうことでした。ただし一行は京都には届かず、北陸・敦賀で投降し、353名が処刑されることになります。

水戸藩内には天狗党と対立するグループがありました。

その名は市川弘美率いる「諸生党」です。

市川弘美は市川三左衛門(さんざえもん)とも呼ばれます。

天狗党も諸生党も、もともとは同じ水戸藩の藩校・人脈から生まれた仲間同士でしたが、後に敵味方に割れて戦いました。

まさに、同じ釜の飯を食った仲間同士が血で血を洗う争いをしたということになります。

諸生党

諸生党は、藩校(弘道館)の諸生(書生)や藩の門閥・保守勢力を中心に結成された派閥で、水戸藩内で改革派・尊王攘夷派と対立していました。

一方、天狗党は下級藩士のみならず、農民・町人・神官・郷士など幅広い身分の者が参加した尊王攘夷派のグループでした。

天狗党の筆頭にあったのが、譜代家に生まれ藩の重臣・家老級として活躍した武田耕雲斎で、藩内改革派としての立場から天狗党の総大将として挙兵し、西上行を経て最終的に敦賀で斬刑に処されました。

対して、諸生党の領袖であった市川弘美は、天狗党の乱に際して藩・幕府側の鎮圧軍を指揮し、事件鎮圧・処刑を含む弾圧に関与しました。

これまで訪ねてきた水戸の処刑場は、多くが天狗党と諸生党の抗争や、その後の報復の舞台でした。

復讐の連鎖

天狗党が敦賀で幕府に投降し、353名が処刑された際に、天狗党首領の武田公雲斎の孫である武田金次郎は幼かったことから処刑されることなく、島流しになりました。

その後、生き延びて水戸に生還した武田金次郎は、幕府倒壊後、これまでの恨みを晴らすべく、天狗党を弾圧した諸生党の残党やその家族を次々と襲撃し、容赦ない報復を行いました。

諸生党の首領・市川弘美は東京に潜伏し、フランスへの亡命を企てていましたが、まさに亡命当日、波浪の為に出航できず、その翌日に見つかってとらわれたと言われています。

そして、水戸の「長岡原刑場」での逆さ磔による処刑へとつながります。

もしも亡命日に波浪がなければ命は助かっていたかもしれません。

まさに生死を分けた波風でした。

現在の長岡原刑場

現在の長岡原刑場跡は広大な空き地となっています。

長岡水戸線とさくら通りの合流点にあたる、幹線道路に面しているにも関わらず、ぽっかりと空き地になっている情景はここで何かがあったことを暗に示すような印象を受けました。

実は、私は水戸の史跡巡りにあたってこの長岡原刑場跡地を最初に訪れたのですが、なんと市川弘美の供養の場に立ち会うことができました。

お話を伺うと、この地での供養は史上初めてとのことで、しかも供養の時間は30分でしたので、少しでもタイミングが違えば立ち会えなかったことになります。

この縁に一種の感動を覚えた私も、供養に参加させていただきました。

市川弘美の最後

市川弘美は逆さ磔により処刑されたと伝わります。

逆さ磔とは、文字通りさかさまに磔される刑で、頭部に血がたまって死に至るものです。実際には、額に穴をあけて血を出すことで、受刑者の苦痛を長引かせていたとも伝わります。

これは水戸藩でも極めて異例の重刑だったとされます。

市川弘美は最後の瞬間に

勝負はこれから!

と叫んだと伝わります。

また、市川弘美は

君ゆえに すつる命は 惜しまねど 忠が不忠に なるぞ悲しき

という句を残しています。

時代に翻弄される水戸藩において、己の正義のために命を落とすことは惜しくはないが、時代の変化(倒幕)によって逆賊になるのはなんとも悲しいことだ。

そのように語っているように思います。

幕末の水戸藩で渦巻いた復讐の連鎖。このために有能な人材が悉くいなくなってしまったのは誠に惜しいことでした。

市川弘美の墓

市川弘美の墓は水戸市の祇園寺にあります。

祇園寺の広大な敷地にはたくさんのお墓があります。

前述した長岡原刑場跡での市川弘美の供養の後に訪れたのですが、まるで誘われるように、市川弘美の墓の前まで迷うことなく一直線で到着することができました。

水戸旅の前は、巡る史跡に処刑場が多いことから、少し緊張していたのですが、迎えられたような気分になりました。

市川弘美の墓は、境内の北東側の一番端にありました。

お墓の前で前述の市川弘美の句である

君ゆえに すつる命は 惜しまねど 忠が不忠に なるぞ悲しき

を詠みました。

天狗党を追っていくと悪者として描かれることの多い市川弘美ですが、彼もまた、己の正義、そして水戸藩と日本のことを思って命を懸けて駆け抜けた志士だったと、この場で感じました。

諸生党慰霊碑

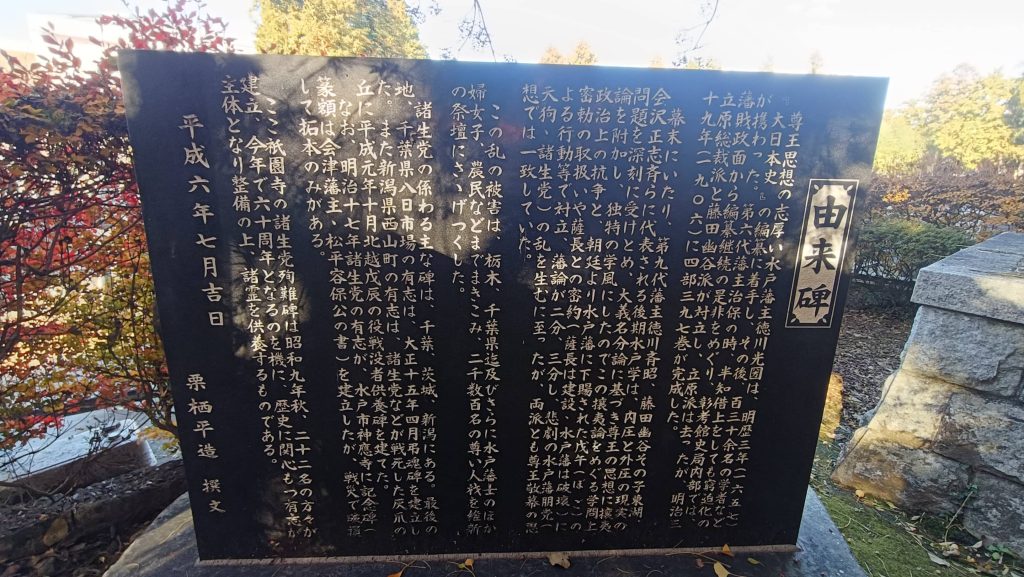

市川弘美の墓の近くには諸生党の慰霊碑も建立されていました。

立派な慰霊碑が建立されており、石碑には諸生党慰霊が建てられるまでの経緯について彫られています。

石碑の文字を起こすと

第九代藩主徳川斉昭の死後、いわゆる天狗派と諸生派との対立が激しい武力抗争にまで拡大し、明治維新後追われる立場となった諸生派は、千葉県八日市場(現匝瑳市)で壮絶な最期を遂げた。諸生派の殉難者を弔うため建立されたこの碑は、天狗派の忠魂塔「流芳萬古」の建立にも尽力した旧天狗派の室田義文が篆額を揮毫し、旧諸生派の朝比奈知泉が撰文した。

とあります。

この諸生党の慰霊碑建立には天狗党の関係者が関わっているということが驚きでした。

また、隣接して由来碑もたっています。

諸生党と天狗党の対立と乱により、二千数百名の尊い命が維新の祭壇に捧げつくされたとあります。

まとめ

今回は天狗党と対立した諸生党の領袖・市川弘美を追いました。

また、今回は偶然にも市川弘美の慰霊の場に居合わすことができました。

幕末の明治維新の礎になった水戸藩の激しい烈士たちの痕跡をこの後も追っていきたいと思います。

祇園寺の市川弘美の墓で両手を合わせ、美しい紅葉でいっぱいの境内を後にしました。

次回訪問場所

次回は天狗党隊士たちが処刑までの間閉じ込められていたニシン蔵がある回天神社を訪れたいと思います。

アクセス情報

「長岡原刑場跡」

- 住所:茨城県水戸市吉沢町

- 関東鉄道バス「車検場入口」から徒歩1.0km

「市川三左衛門の墓(祇園寺)」

- 住所:茨城県水戸市八幡町11−69

- 茨城交通バス「茨城高校入口」から徒歩220m

Instagram連動

この旅の様子はInstagramにも投稿しています📷

コメント