前回の記事はこちら👉

不安材料:最大の課題は「基礎能力試験」

実は一次試験の基礎能力試験が一番最後まで不安材料でした。

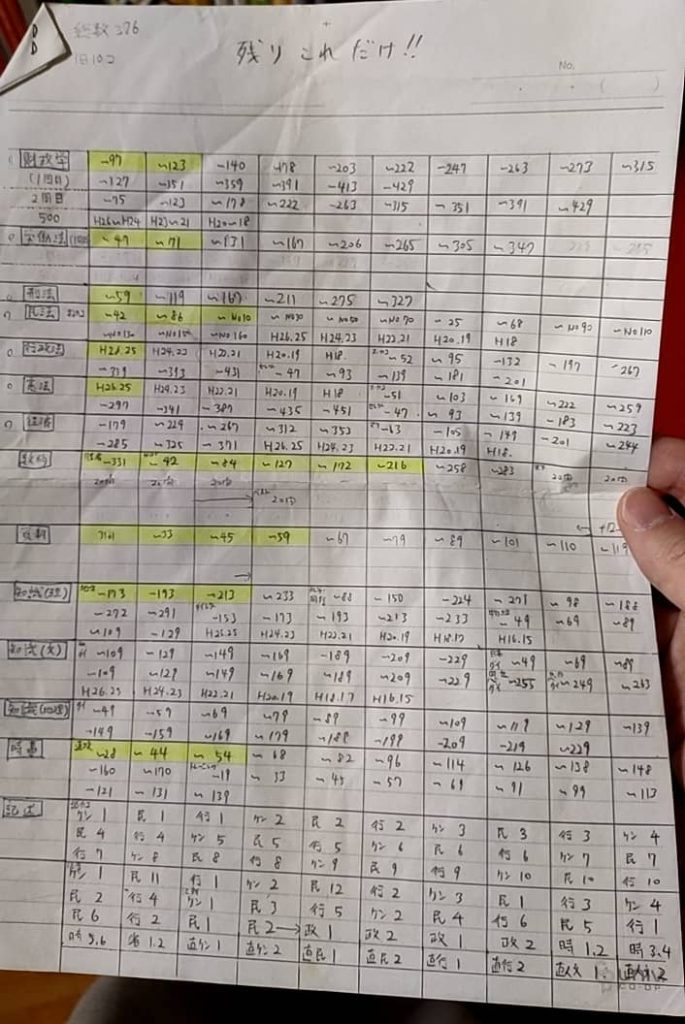

公務員試験特有の判断推理、数的処理など、パズル的な問題は、最低限のパターンは頭に入れていたものの、実際にどんな問題が出るかは当日までわかりません。

また、生物、地学、日本史、世界史といった「1科目から1問しか出ない」運要素の強い科目も多く、時間効率が悪いため、深追いはしませんでした。

そのため、専門試験(法律科目)で得点をかせぎ、基礎能力試験は足切りを超えることを目標にしました。

過去問演習では、基礎能力試験の得点はいつも足切りラインギリギリ、危うさは最後までありました。

しかし、時間効率を考えて、最低限のパターンを押さえたあとは法律系科目に集中する方針を貫きました。

また、基礎能力試験は法律系科目の合間に勉強すると気分転換になり、そういう意味ではうまいこと活用できたかなと思います。

法律科目の面白さを知る

法律系科目の勉強は楽しいものでした。

普段理系科目の勉強(と言ってもさぼってばかりでしたが)をしていた自分からすれば、ただ覚えれば点がとれるという、努力が点数に素直に反映される法律科目はある意味で魅力的であり、勉強のし甲斐がありました。

加えて、法律科目は実生活に結びつくような知識が多く、知ること自体が楽しかったです。

また、特に刑法は哲学的な要素もあり(例えば、犯人が本物の刃物だと思って襲ったが、実はおもちゃの包丁で全く傷害を負わせなかった場合、罪になるのか、またどんな罪になるのか。のような)、資格試験範囲の勉強でとどめておくのが惜しいくらいに面白い領域だと思いました。

その意味で、公務員試験を通して法学の面白さの入口を垣間見れたことはいい経験でした。

個人的には、法律の考え方は数学やプログラミングの思考方法に似ていると思います。

あらゆるケースを想定して、そのケースに漏れた事例がないようにカバーしていくという法律の考え方は、まさに数学やプログラミングで使う場合分けの考え方と通じるものがあります。

そういう意味では、実は法律科目と数学、プログラミングは親和性が高いのではないかと個人的には思っています。

模擬試験

独学での勉強でしたが、模試は2回受験しました。

いずれも、判定はE,Dだったように思います。

ですが、その時点で判定が悪いのは想定内であり、勉強は計画どおりに進んでいたので、一喜一憂することはありませんでした。

おそらく実家に模擬試験の結果が残っているので、次回帰省した際に掘り起こして見つかったらUPしたいと思います。

一次試験:1年間の集大成

文字通り約1年間のすべてを公務員試験勉強に注ぎ込みました。

運命の一次試験の日。誇大ではなく人生がかかっており、緊張は相当なものでした。

心配していた基礎能力試験もなんとか持てる力は出し切り、法律系の専門試験も全力を出し切ることができました。

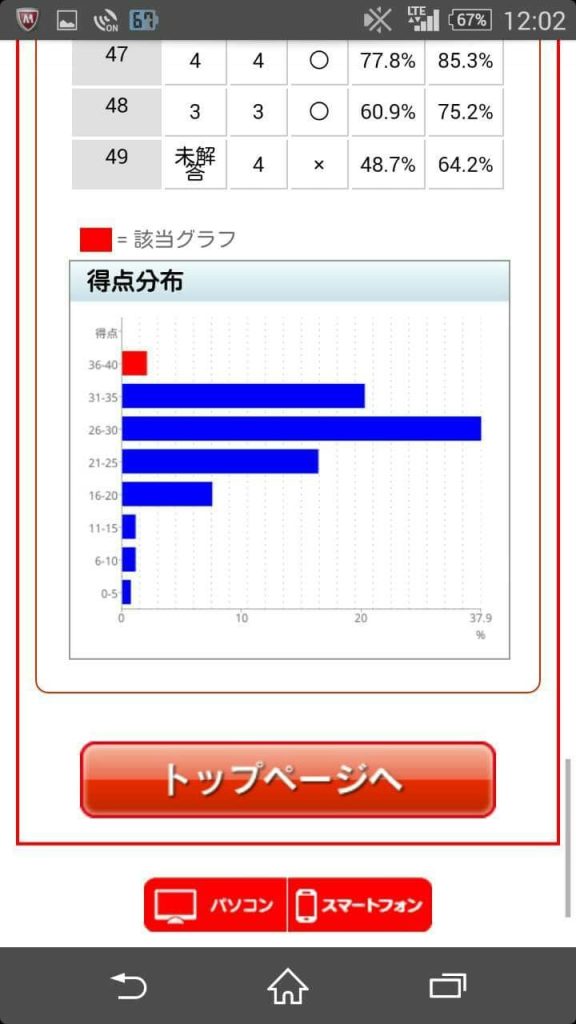

当日の自己採点の結果、法律科目である専門択一試験で自己過去最高点数の36/40を出すことができ、予備校の自己採点速報では順位が9番であることがわかりました。

正式な一次試験の合格発表は少し先になるため、すぐに二次試験対策を開始しました。

気合で乗り切った二次試験対策

さて、なんとか怒涛の勉強で1次試験を突破したものの、次に待ち受けているのは記述試験でした。

非法学部の私にとって、択一はなんとかなったものの、記述試験対策は未知の領域でした。

前回記事で紹介した「受かる勉強法落ちる勉強法」の本には二次試験対策の教材も載っていたので、その問題集をとにかくやりこみました。

記述試験には論文の型があります。法律科目ならではの言い回しなど(この点~、蓋然性とか)を覚えて、あとは問題演習を繰り返しました。

そして、一次試験までは独学で乗り切りましたが、二次試験の直前にはLECの直前対策講座(1週間)に通わせてもらうことができました。

この講座は東京のLEC池袋本校で受ける対面授業で、私は当時地方に住んでいたのですが、この講座を受講するために1週間、東京に出てきてホテルに泊まって授業を受けました。

授業の中身は事前に解いてきた記述問題に対する解説が中心でした。また、先生が添削をしてくださいました。

私はこの1週間で可能な限り記述力を高めたかったので、ホテルに帰った後は朝まで可能な限り多くの記述問題の回答を作成し先生に添削をお願いしました。

ベッドには一度も寝ころばなかったので、結局シーツはきれいなままでした。

先生は熱心に添削してくださいました。おかげで二次の記述力は大きく飛躍したと思います。

そして、この講座の途中で一次試験の合格発表があったのですが、次回の授業から教室の人数が一気に1/5くらいに減りました。

試験の厳しさを身に染みて感じた瞬間でした。

面接・政策論文対策

面接対策はTACの模擬面接を利用しました。

もともと面接は得意(というより好きな方)だったので、特に心配はしていませんでした。

合格者の先輩や自分の親にも面接官役になってもらいあらゆる質問へ備えました。

政策論文対策については、「受かる勉強法落ちる勉強法」に記載の本の内容を一通りやった後、模擬試験を2回受けて雰囲気に慣れた程度にとどめました。

ここは特に差がつかないので、最低限のラインをクリアすることを目標にしました。

官庁訪問対策:情報戦

官庁訪問対策は一次試験の勉強中から開始していました。

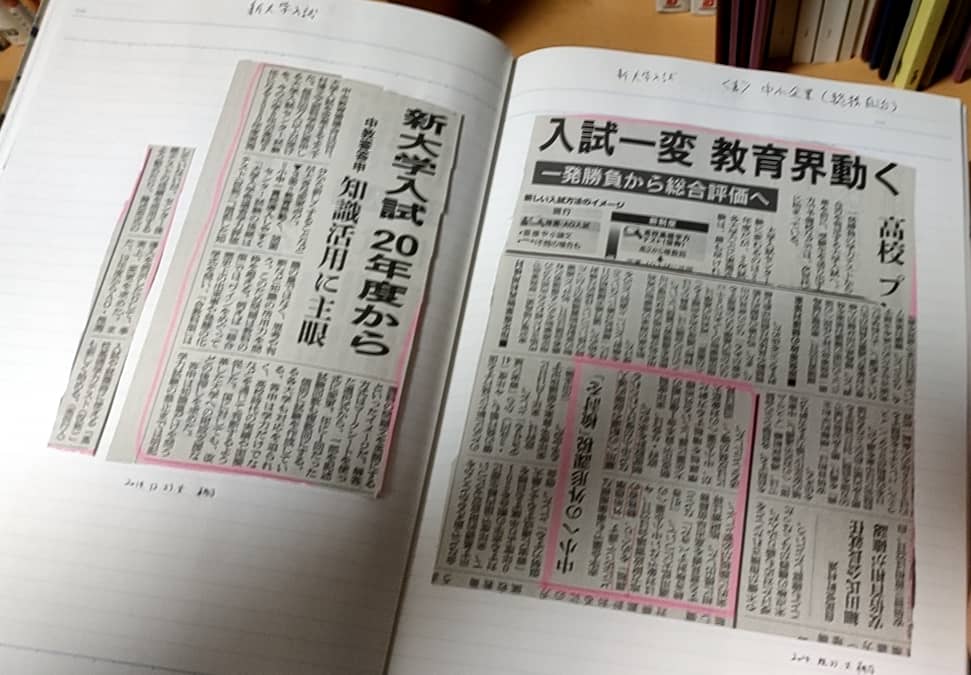

新聞を1年間購読し、関係のありそうな記事をスクラップして時事ネタにも備えました。

また、京都大学には「京都から官僚を出そうの会」通称「京僚会」があり、学生が自主的に官庁訪問対策をしています。(他大学の学生も参加OK)

この会では、志望官庁ごとにゼミのように分かれており、それぞれ勉強会を開催したりしています。

私は他大学でしたが参加させていただき、志望官庁の勉強会の主催までさせていただきました。

ここで、官庁訪問の情報を得たり、面接の練習をしたりしました。

途中までは孤独にひたすら勉強をしていましたが、途中からはこういった会に顔を出すことで広く情報を集められるようになりました。

官庁訪問の待合室では、受験生同士の会話の中で、憶測を含めたあらゆる情報が交錯します。

信憑性のあるソースを持っておくことは情報戦である官庁訪問でもアドバンテージになると思います。

「京僚会」については、調べてみると今も活動されているようです。

運命の合格発表

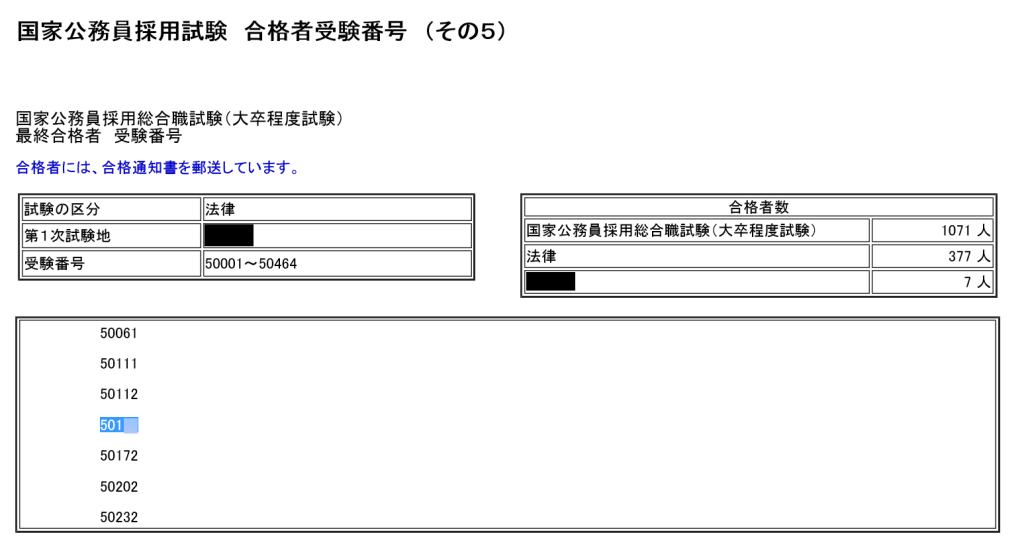

合格発表は実家で迎えました。

1年間、本当に文字通り全てをつぎ込んで挑んだ国家総合職試験。

結果は合格でした。

この瞬間、本当に安堵しました。

「努力は必ず報われる」という陳腐なことは思いませんが、しかし、「自分はやればできる」という自信がこの時に強く生まれました。

その後、社会人でも非エンジニアからいきなりセキスぺ(情報安全確保支援士)を受験したりしていますが、いずれも「あのときできたんだから、今度もやればできるはず」という自信を持てました。

大学受験で最高峰に合格する人はおそらく大学受験でこういった感覚を得ているのでしょうが、私の場合は公務員試験がそれでした。

当初は予備校の先生からも「無理です」と言われた、無謀な挑戦でした。

しかし、強い信念のもと、本気であたれば道は開けました。

振り返れば合格の鍵となったのは

- 逆境でもやりぬく気力

- 継続力

- よき本(人)との出会い

だったと思います。

私の場合よき本との出会いは「受かる勉強法落ちる勉強法」でした。

この本のおかげで、「毎日コツコツと続ければ、気づけば1冊終わっている」という、当たり前だけれども難しいことができるようになりました。

Amazonで調べたところ、2023年度版が最新のようですが、勉強方法など得るものはたくさんありますので読む価値は十分にあります。一押しの一冊です。

自分の人生に大きな影響を与えた本5冊に入ります。

世間から「無謀な挑戦」と言われる挑戦を考えている方の応援になれば幸いです。

そして、私自身もこれからも臆せず挑戦し続けたいと思います。

コメント