京都・三条大橋。

鴨川に架かるこの橋の西詰に、ひときわ歴史の重みを感じさせる場所があります。

親柱の擬宝珠(ぎぼし)の表面に残る、二筋の深い傷跡。

これは、幕末最大の奇襲戦「池田屋騒動」で新選組の刀によって刻まれたものと伝えられています。

観光客が何気なく通り過ぎる橋の上で、あの夜の激闘の痕跡はいまも静かに語りかけてきます。

三条大橋と池田屋事件の関わり

元治元年(1864年)6月5日。

尊王攘夷派の志士たちが京都で同時多発的な放火を企て、混乱の中で朝廷を掌握しようと計画していました。

その拠点となったのが三条小橋近くの旅館「池田屋」です。

池田屋は本シリーズ第3弾で取り上げました。

長州・土佐・肥後などの志士約20名が集まり、決行の時を待っていました。

その情報を察知した新選組は、近藤勇・土方歳三を先頭に池田屋へ突入。

狭い旅館の中で凄惨な斬り合いが繰り広げられました。

戦いは旅館の外にも広がり、逃げる志士たちと追う新選組が三条大橋を駆け抜けました。

その際に振るわれた刀が擬宝珠に当たり、今も残る傷を刻んだと伝えられています。

現地を訪ねて ― 擬宝珠の傷を前にして

私が訪れたのは夕方近く。

鴨川沿いを歩き、西日が差し込む三条大橋に立ちました。

橋を渡る人々は観光客や通勤の人で賑わっていますが、親柱の擬宝珠に目を留める人はほとんどいません。

近づいてみると、緑青を帯びた金属の表面に二本の斜めの傷が確かに刻まれていました。

想像以上にはっきりと、そして鋭い。

百六十年近い年月を経てもなお、その痕跡ははっきりと残っています。

私は趣味で抜刀を習っており、My日本刀も所持していますが、このような金属に刀が当たった場合、刀側にも相当なダメージが入ったことだろうと思います。

また、刀の切っ先をかすめたような傷になっていることから、おそらく斬りかかった側は擬宝珠との距離を考えたうえで、ギリギリの間合いを詰めて刀を振り下ろしたのではないでしょうか。

このような当時の事件現場の様子がこの刀の傷跡からありありとイメージすることができます。

手を伸ばしてそっと触れると、冷たい金属の感触の奥に、幕末の熱が伝わってくるようでした。

池田屋での戦いの緊迫、志士たちの叫び、刀の火花――。

この橋の上に、それらが一瞬にしてよみがえった気がしました。

池田屋騒動がもたらしたもの

池田屋事件によって、多くの尊攘派志士が討たれ、計画は未然に防がれました。

新選組は一躍その名を天下に轟かせ、市中警護の任を果たす存在として脚光を浴びました。

しかしその一方で、幕府への反発はさらに強まり、翌月には禁門の変(蛤御門の変)が勃発します。

池田屋の夜は、尊攘派にとっては痛恨の一撃、新選組にとっては栄光の瞬間。

そして日本史全体で見れば、倒幕への流れをさらに加速させる分岐点となったのです。

歴史の評価は立場によって異なりますが、擬宝珠の傷だけはその夜の激闘を無言で物語り続けています。

史跡としての三条大橋

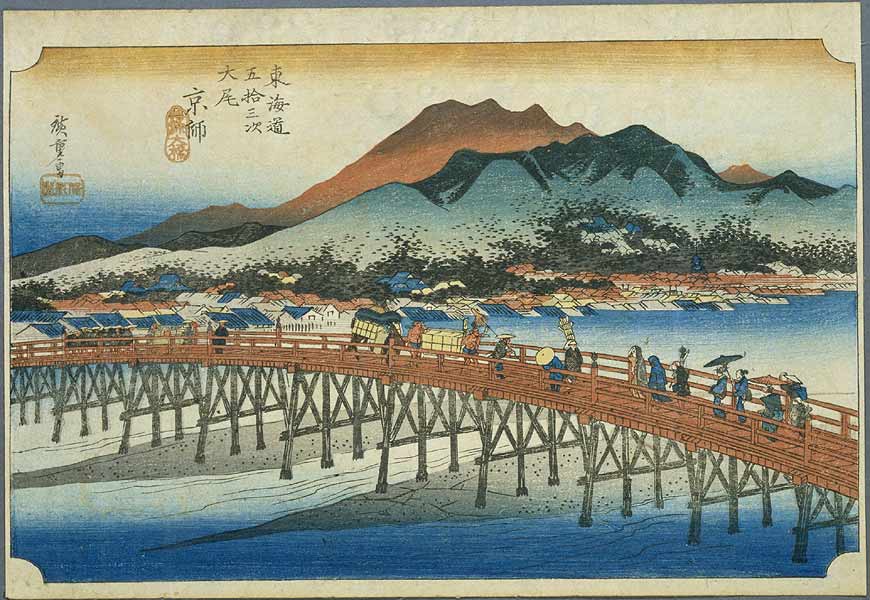

三条大橋は東海道五十三次の西の終点でもあり、古来より交通の要所でした。

豊臣秀吉の時代に架けられたとされ、江戸時代には旅人の出入りを見守るランドマークでもありました。

幕末には池田屋事件の舞台となり、その後も歴史の転換点に幾度となく登場します。

現代の私たちにとっては、ただの橋に見えるかもしれません。

しかし、橋の親柱に刻まれた傷跡を目にすれば、ここがただの通り道ではなかったことを実感できます。

現地で感じたこと

橋の中央に立ち、鴨川の流れを見下ろしました。

夕暮れに染まる川面は穏やかですが、その下を駆け抜けた志士たちの姿が幻のように浮かびます。

新選組に追われ、必死に逃げた者。

仲間を救おうと斬り結んだ者。

それぞれの胸に去来した思いは、どんなものだったのでしょうか。

観光地の賑わいの中で、私は一人歴史に没入していました。

擬宝珠に触れた指先に残る冷たさは、いつまでも消えることがありませんでした。

📍 池田屋騒動 擬宝珠刀傷跡

- 所在地:京都府京都市中京区若松町(三条大橋西詰)

- アクセス:京阪三条駅から徒歩3分/地下鉄京都市役所前駅から徒歩4分

- 特徴:三条大橋西詰の親柱の擬宝珠に刀傷が残る

まとめ

「龍馬を巡る旅 第11弾」として訪れた池田屋騒動の痕跡、擬宝珠の刀傷。

石碑や博物館の展示とは違い、当時の現場に刻まれた「生の痕跡」です。

幕末の志士たちの情熱と新選組の剣戟が交錯したあの夜。

その熱は、いまも橋の上に確かに残されています。

龍馬自身は池田屋に直接居合わせたわけではありませんが、同じ時代を駆け抜けた一人として、彼の仲間たちが命を落とした現場に立つと、改めて幕末の厳しさを実感しました。

観光で三条を訪れる際は、ぜひ足を止めて擬宝珠の傷を見てください。

そこには教科書では学べない、生きた歴史が刻まれています。

龍馬を巡る旅は、まだまだ続きます。

次回訪問場所

次回は、幕末維新ミュージアム「霊山歴史館」を取り上げます。

Instagram連動

この近江屋訪問の様子はInstagramにも投稿しています📷

コメント